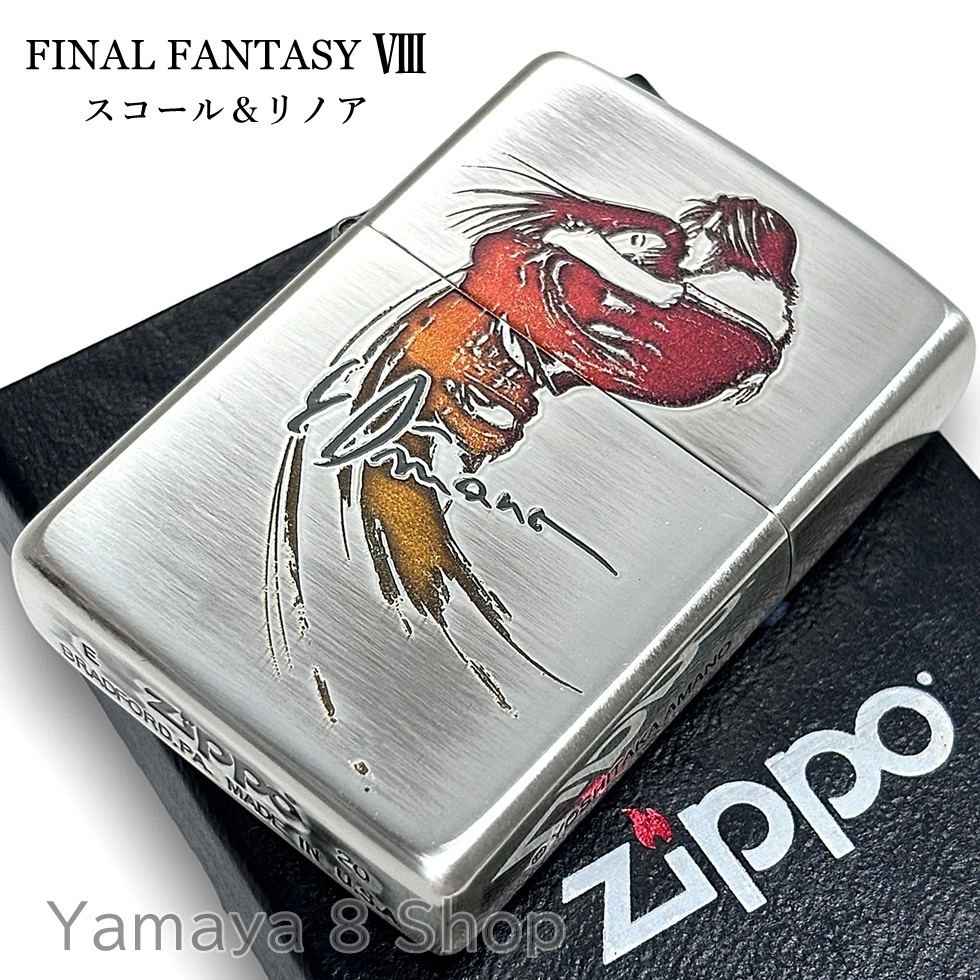

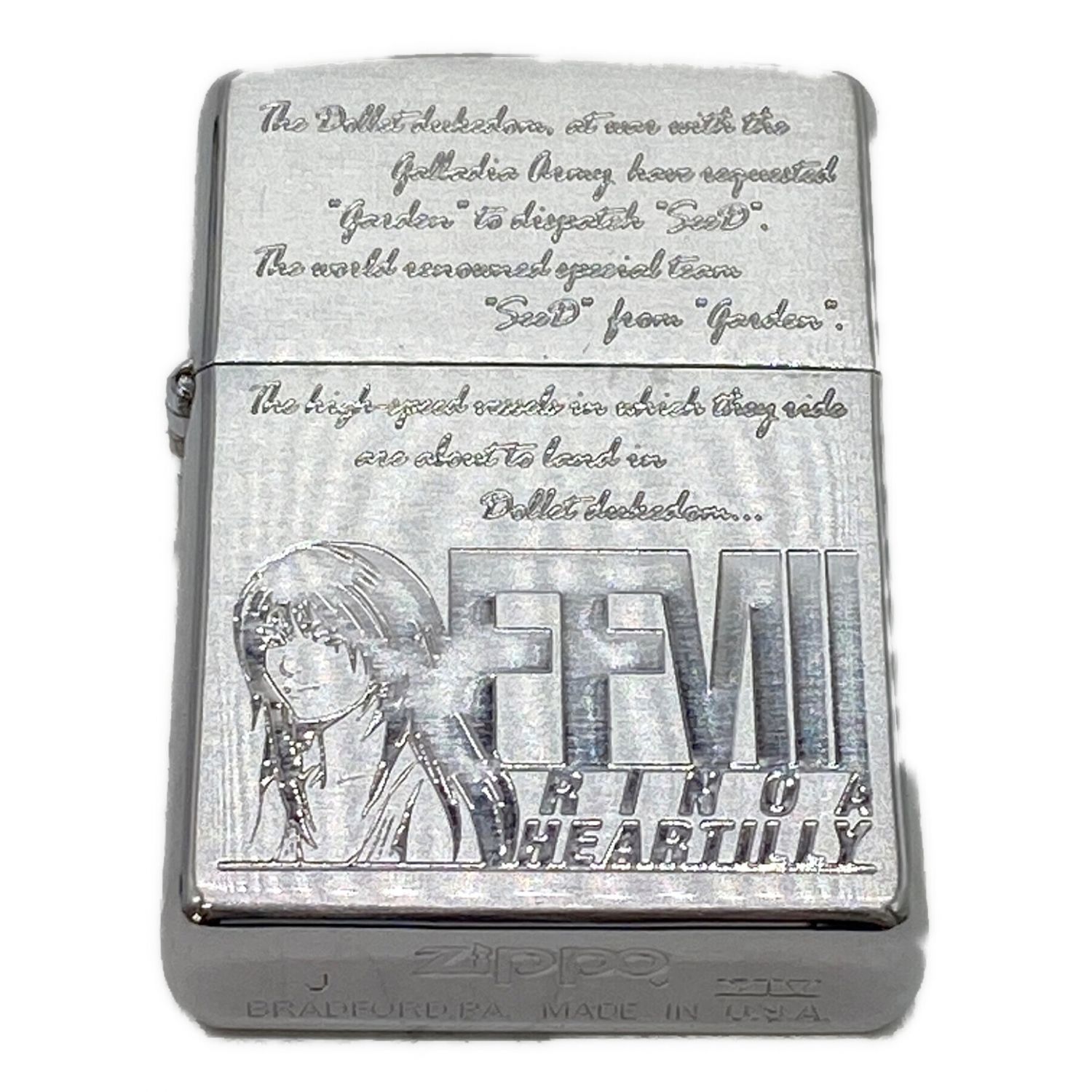

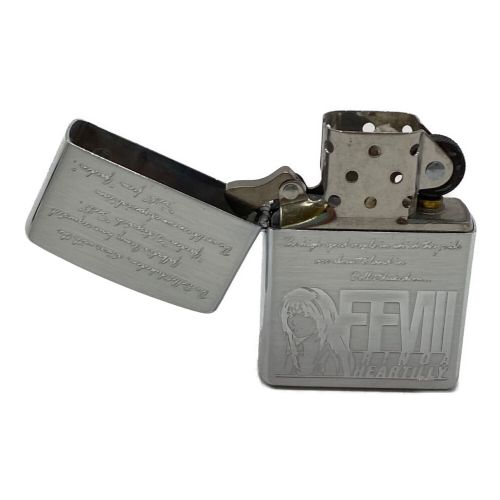

ファイナルファンタジーVIII/リノア/ZIPPO/希少/未使用・美品

(税込) 送料込み

商品の説明

※プロフィールをご覧下さい

※値段交渉不可となります。

ファイナルファンタジー8

リノア/ZIPPO/未使用・美品となります。

初期傷など過度に状態を気にされる方はご遠慮下さい。

裏側にシリアルナンバー入。

リノアのZIPPOはなかなか出回らない為

コレクション向けとなります。

宜しくお願い致します。

ファイナルファンタジー FF8 FFVIII リノア スコール 花澤香菜商品の情報

| カテゴリー | メンズ > 小物 > タバコグッズ |

|---|---|

| 商品の状態 | 新品、未使用 |

ファイナルファンタジーVIII/リノア/ZIPPO/希少/未使用・美品-

最大75%オフ! ファイナルファンタジーVIII リノア ZIPPO 希少 未使用

最大75%オフ! ファイナルファンタジーVIII リノア ZIPPO 希少 未使用

最大75%オフ! ファイナルファンタジーVIII リノア ZIPPO 希少 未使用

最大75%オフ! ファイナルファンタジーVIII リノア ZIPPO 希少 未使用

最大75%オフ! ファイナルファンタジーVIII リノア ZIPPO 希少 未使用

FFⅧリノア zippoライター | eclipseseal.com

最大75%オフ! ファイナルファンタジーVIII リノア ZIPPO 希少 未使用

新品未使用 ファイナルファンタジー8 zippo ファイナルファンタジーⅧ

最大75%オフ! ファイナルファンタジーVIII リノア ZIPPO 希少 未使用

新品未使用 ファイナルファンタジー8 zippo ファイナルファンタジーⅧ

最大75%オフ! ファイナルファンタジーVIII リノア ZIPPO 希少 未使用

低価格の ZIPPO Zippo エヴァンゲリオン レア NERV EVANGELION タバコ

ファイナルファンタジー8 台座付きZIPPO ジッポー 台座付きzippo-

全品最安値に挑戦 ファイナルファンタジーVIII リノア ZIPPO 希少 未

爆買い!】 zippo☆アーマー☆Botanical☆ゴールドチタン☆ジッポ

2023年最新】Yahoo!オークション -ファイナルファンタジー(雑貨)の中古

チューニング zippo ジッポ アーマー #162 動画あり クロムサテン 最低

割引価格 ダブルクロス クロムハーツ ジッポ シルバー スモール ナロー

流行 vintage zippo 五大陸 タバコグッズ - vominfo.com

即納!最大半額! Zippo 新品 アーマー ジッポー プラチナメッキ

超美品の ⭐️Roy cartierライター/シルバー925製アウタージャケット

注目のブランド ZIPPO スターリングシルバー sterling silver goro's

FFⅧリノア zippoライター smcint.com

国内最安値! m1050 【年代物】zippo 1966年製 USA製 ジッポライター

全品最安値に挑戦 ファイナルファンタジーVIII リノア ZIPPO 希少 未

ファイナルファンタジー8 台座付きZIPPO ジッポー 台座付きzippo-

新品未使用 ファイナルファンタジー8 zippo ファイナルファンタジーⅧ

プレバン限定アルティメットルミナスプレミアムウルトラマン五/虚空

ZIPPO (ジッポ) オイルライター ファイナルファンタジー8 リノア

品質保証 ST.dupont シルバー デュポン ガスライター 格子柄 銀色

正規品販売! マルボロ ジッポー 灰皿 タバコグッズ - citymap.com.gt

2023年最新】Yahoo!オークション -ファイナルファンタジー(雑貨)の中古

お買い得!】 Zippo 1993年製ジッポ 未使用 フライトジャケット A-2

ファイナルファンタジー8 ライオンクロス zippo スコール シリアルNo

ファイナルファンタジー8 台座付きZIPPO ジッポー 台座付きzippo-

ファイナルファンタジー8 スコール 公式 シルバー ネックレス 【FF Ⅷ

FFⅧリノア zippoライター | vuzelia.com

ZIPPO (ジッポ) オイルライター ファイナルファンタジー8 リノア

豊富な定番 ジッポ 中古 1988,1995,2006の通販 by boobas shop|ラクマ

商品の情報

メルカリ安心への取り組み

お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

スピード発送

この出品者は平均24時間以内に発送しています